Engagement: una Miniera Nascosta di Produttività. Cosa possono fare le Imprese e i Manager?

IL DEFICIT DI PRODUTTIVITÀ CHE FRENA LO SVILUPPO

L’economia arranca, mentre il dibattito sulle cause che frenano lo sviluppo economico e la discussione su quali politiche e misure ne faciliterebbero invece la crescita continuano ad occupare le prime pagine della stampa e dei media. Istituzioni nazionali e internazionali, governi e imprese vi partecipano attivamente con l’obiettivo di condividere la via migliore per accrescere competitività e benessere, riducendo altresì quella disuguaglianza che viola la dignità umana e lo sviluppo delle capacità delle persone.

Una ricerca per niente facile realizzata su un terreno dove si agitano come fantasmi diverse visioni del mondo e dell’economia che mettono a confronto approcci differenti incapaci di accertare responsabilità univoche. Gli imputati sulla carta sarebbero molti: la crescente avidità dei pochi signori della finanza globalizzata, le politiche di bilancio troppo austere dell’Unione Europea e l’Euro, politiche monetarie poco efficaci, l’assenza di una politica industriale, la scarsa capacità di incentivare innovazione e lavoro che hanno le politiche fiscali, una cultura d’impresa inadeguata per essere protagonista ai tempi della digital transformation.

Malgrado questa numerosità ed eterogeneità di vedute, si registra una certa convergenza di valutazioni nel ritenere che l’imputato principale di questa situazione sia la stasi della produttività e il divario, per quel che ci riguarda, con quella dei nostri competitor.

LA PRODUTTIVITÀ E I SUOI FATTORI

La chiave della ripresa dunque sarebbe aumentare la produttività, ossia accrescere l’output risultante da un’ora di lavoro, esito che consentirebbe anche di incrementare il reddito pro-capite. Ma quali sono le principali determinanti della produttività? Gli economisti distinguono tradizionalmente tra fattori interni all’impresa e fattori esterni, quelli cioè che rilevano a livello aggregato e non della singola realtà. Le determinanti sono numerose, così come altrettanto numerosi e non sempre scontati possono essere gli effetti del loro diverso combinarsi.

Per semplificare, alcuni dei fattori più significativi che contribuiscono a garantire un’alta produttività sono quelli indicati dagli economisti americani Samuel Bowles, Richard Edwards e Frank Roosvelt che sintetizziamo così:

- la capacità e gli incentivi del management e dei lavoratori

- la tecnologia

- le infrastrutture dell’economia, ossia l’insieme di strade, aeroporti, strutture portuali, ponti e tunnel, servizi pubblici, reti di comunicazione ecc.

- le economie di scala.

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha fatto esplicito riferimento ad alcuni “fattori esterni” in occasione della lettura delle Considerazioni finali a maggio scorso, riconoscendo i benefici positivi dell’orientamento “molto espansivo della politica monetaria” della Banca Centrale Europea.

La valutazione dell’Istituto di Via Nazionale riguardo a ciò che serve per accrescere lo sviluppo è ben sintetizzata da questo passaggio: “ Per sostenere una ripresa più rapida e duratura è necessario il rilancio di investimenti pubblici mirati, anche in infrastrutture immateriali, a lungo differiti; sono importanti un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro, il rafforzamento di incentivi per l’innovazione, il sostegno ai redditi dei meno abbienti, particolarmente colpiti dalla crisi…”.

Anche il Governatore della Banca d’Italia sembra concordare nell’indicare la ricerca di una maggiore produttività come la via prioritaria da seguire per rilanciare lo sviluppo laddove afferma che “bisogna puntare a riportare la produttività delle imprese, dell’economia nel suo complesso, su un sentiero di crescita solida e stabile: l’innovazione, l’investimento devono beneficiare di un ambiente che li favorisca e li premi”.

L’IMPORTANZA DELLE CAPACITÀ E DEGLI INCENTIVI DEL MANAGEMENT E DEI LAVORATORI

Concentriamoci allora su una delle determinanti “interne” della minore o maggiore produttività dell’impresa (e, vedremo più avanti, anche dell’economia nel suo complesso), ossia quella che gli economisti ricordati chiamano “la capacità e gli incentivi del management e dei lavoratori”.

Viene naturale legare la capacità dei dirigenti al loro livello d’istruzione e preparazione, alla loro apertura all’innovazione, alla conoscenza dei mercati maturata anche in contesti internazionali, alle competenze di pianificazione e controllo dell’organizzazione. Pensiamo altresì sia giusto incentivare il raggiungimento di obiettivi particolarmente sfidanti con adeguati premi e riconoscere il contributo dei lavoratori al successo dell’impresa attraverso premi di risultato e produttività, capaci di incrementare anche il livello della loro partecipazione alla vita aziendale. Più difficile e dibattuta, invece, è la questione di “come” realizzare tutto ciò, quali siano in particolare le modalità più efficaci ed efficienti per motivare le persone ad elevate performance nel rispetto degli standard etici che devono presiedere alla gestione di un’impresa.

E soprattutto si discute su quale peso dovrebbero avere le competenze di people management nel profilo dei dirigenti e supervisor, se e quanto la presenza di people e social skills facciano davvero la differenza e possano rappresentare una leva di sviluppo.

La questione diventerebbe particolarmente critica, e meritare così un’attenzione prioritaria da parte delle imprese (e non soltanto, come vedremo più avanti), se ci fosse piena consapevolezza della forte correlazione che esiste tra engagement delle persone e livelli di performance dell’impresa. Un approfondito studio a livello worldwide realizzato da Gallup, il noto istituto di ricerca e di consulenza americano, ci può aiutare a riflettere su questo punto mettendo a fuoco le relazioni tra engagement, performance e produttività. Ma cos’è l’engagement e come si misura?

LA DIMENSIONE DELL’ENGAGAMENT E LA SUA MISURA SECONDO GALLUP

Non c’è oggi, forse, termine più usato nel campo del management. Si fa ampio ricorso alla parola engagement, infatti, in diversi domini: la usiamo per riferirci alla motivazione dei collaboratori, ma anche quando vogliamo sottolineare l’atteggiamento e i sentimenti che i clienti possono avere nei riguardi dell’impresa, della marca.

In generale, quando usiamo engagement intendiamo evocare il particolare stato d’animo di chi si sente preso, quasi travolto, dalla passione verso qualcuno, verso qualcosa.

E nell’ambito lavorativo come possiamo tradurre questa situazione? Quando possiamo affermare che un collaboratore è engaged?

Semplificando, possiamo definire l’engagement come uno stato dei collaboratori che consente loro di coinvolgersi attivamente e con passione nella vita dell’organizzazione, situazione questa capace di attivare anche comportamenti discrezionali extra-ruolo. Un collaboratore engaged, in altre parole, è disponibile a mettere in atto comportamenti fuori del normale e del dovuto, non contemplati o comunque non attesi all’interno di una relazione di scambio di natura prevalentemente economicistica, come è per lo più pensato quello sottostante il rapporto di lavoro, ossia comportamenti “gratuiti” che si esprimono attraverso l’attivazione dei cosiddetti comportamenti di cittadinanza organizzativa.

Gallup misura da anni, in quasi 200 paesi, l’employee engagement attraverso una survey che propone dodici item identificati grazie a un lungo lavoro dei ricercatori che hanno condotto migliaia di interviste.

Per vivere lo stato d’animo che identifica l’engagement le persone devono sentirsi emotivamente coinvolte nel lavoro e negli scopi dell’organizzazione, vogliono sentirsi rispettate e vedere che il loro lavoro ha senso e che è considerato, desiderano avere buone relazioni con i colleghi e con i manager, vogliono essere certe che all’impresa interessi e pensi al loro sviluppo personale, atteggiamento quest’ultimo che misurano concretamente attraverso l’attenzione loro riservata e che si esplicita in forma di feedback, nei riconoscimenti ricevuti dai capi, nella possibilità di partecipare a programmi di formazione e crescita.

TRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI

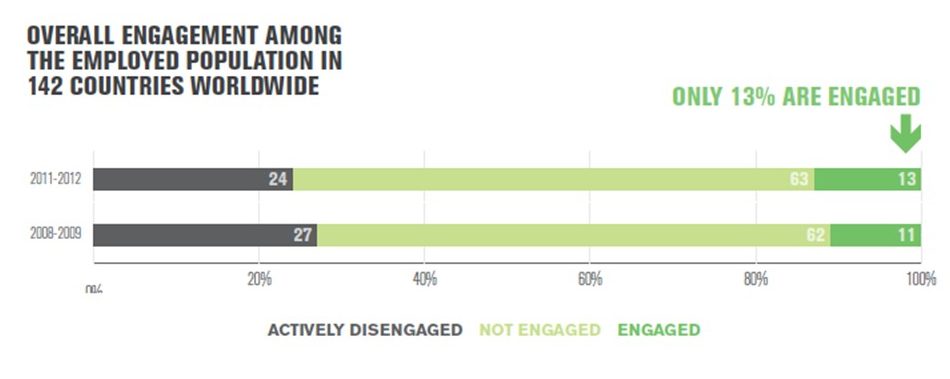

Dall’ultimo rapporto disponibile (2013) emerge un quadro per nulla entusiasmante, come si vede dalla figura, se si pensa che solo il 13% dei lavoratori a livello worldwide risulta “engaged”, percentuale che identifica quei collaboratori che lavorano con passione nell’impresa sentendosi profondamente coinvolte nella sua vita. L’87%, invece, risulta “not engaged” e “actively disingaged”.

I primi rappresentano oltre il 60% di quanti lavorano, non hanno un atteggiamento ostile o distruttivo nei riguardi dell’azienda dove però – potremmo usare questa espressione – “vivacchiano” senza grandi preoccupazioni per i risultati, per il lavoro che svolgono, per i clienti che servono e per la loro soddisfazione. I “not engaged workers” in altre parole sembrano più voler tirare a campare che interessati a cercare nel lavoro motivi di soddisfazione, sono resistenti a ogni coinvolgimento attivo, per lo più scettici e con la testa fuori dell’impresa. Potremmo pensare che questa sorta di non ostile disaffezione interessi soltanto i livelli più bassi della popolazione aziendale, ma i ricercatori Gallup invece smentiscono l’ipotesi avvertendoci che questa tipologia di persone è presente anche nella fascia dirigenziale dei collaboratori.

Vi sono poi gli “actively disengaged”, una popolazione assai ingombrante rappresentando il doppio quasi degli “engaged”. Questi lavoratori non solo non sono felici, ma fanno di tutto per rendere infelice la vita anche degli altri senza risparmiare nessuno: capi, colleghi, l’intera organizzazione. Sono persone che si impegnano attivamente per raggiungere questo risultato, frappongono ostacoli a ogni iniziativa, sono negativi verso ogni cosa, fanno perdere un sacco di tempo distruggendo energia, sempre intenti a guastare con metodo il clima nell’impresa.

E l’Italia? Come è la nostra situazione? Siamo grosso modo nella media con un 14% di lavoratori engaged. A voler guardare la situazione con lenti benevole possiamo dire che abbiamo a nostro vantaggio meno “actively disengaged” (18%) e più “not engaged” (68%) rispetto alla media.

Ma per non lasciarsi troppo prendere… dall’entusiamo val la pena segnalare subito che non brilliamo tra i Paesi dell’Europa Occidentale, occupando la parte più bassa del ranking.

ANDIAMO AL PUNTO: PER ACCRESCERE LA MOTIVAZIONE DEI COLLABORATORI OCCORRONO LEADER E MANAGER DOTATI DI SVILUPPATE SOCIAL E PEOPLE SKILLS

Sono almeno due i risultati molto interessanti per la nostra riflessione che emergono dalla ricerca. Il primo riguarda proprio le capacità che i manager devono saper esprimere per creare engagement nell’impresa. I dati, infatti, sembrano sottolineare l’importanza di alcune competenze che leader e manager devono possedere rispetto ad altre per creare le condizioni necessarie affinchè nell’impresa si accresca il numero delle persone “engaged” a decremento di quello dei lavoratori che “vivacchiano” o che addirittura sono ostili verso l’impresa. Stando alle evidenze, i manager capaci di assicurare questo importante risultato sono quelli che possono vantare solide people skills.

Sarebbe possibile dunque identificare – tra le numerose competenze che affollano gli altrettanto numerosi repertori disponibili – quel set di competenze che fanno la differenza, il cui possesso ed esercizio consentirebbe a leader e manager di essere motiva tori efficaci di collaboratori che lavorano con passione e impegno?

Le organizzazioni più consapevoli delle nuove dinamiche che interessano la società, l’economia e le aspettative degli individui stanno investendo in tale direzione. L’idea che supporta tale impegno è quella che già Rensis Likert indicava negli anni sessanta, ossia che avremmo avuto sempre più bisogno di leader e manager relationship-oriented anziché solo o prevalentemente taskoriented. Qualcuno potrebbe però obiettare che sarebbe necessario scegliere tra l’obiettivo di avere un’impresa che abbondi di persone motivate e attivamente coinvolte nei suoi programmi e l’obiettivo di conseguire performance più elevate.

Quale preferire? Sarebbe un bel dilemma da sciogliere. Stanno davvero in questi termini le cose?

Potremmo infatti porci questa domanda: le organizzazioni che possono contare su leader e manager capaci di creare engagement (perché dotati di sviluppate competenze di people management) sono anche quelle che conseguono performance peggiori rispetto alle altre che preferiscono concentrarsi sui risultati senza badare a come raggiungerli? Se fossimo in grado di rispondere negativamente alla questione così come l’abbiamo posta, infatti, potremmo superare la drammatica alternativa avanzata dal dilemma.

ESISTE UNA SOLIDA CORRELAZIONE TRA EMPLOYEE ENGAGEMENT E PERFORMANCE ECONOMIA

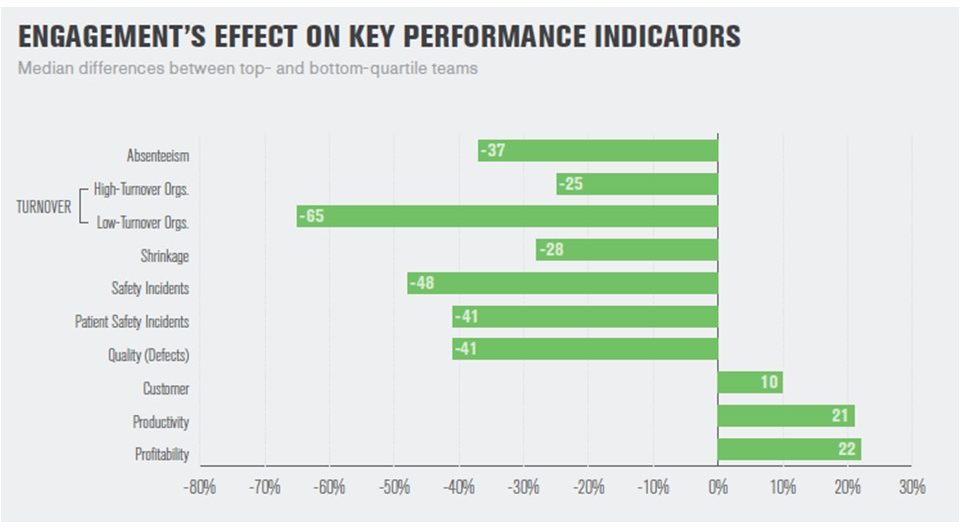

A questo punto ci è di aiuto il secondo risultato davvero significativo che lo studio empirico di i Gallup, tra gli altri, ci propone. I ricercatori, infatti, hanno verificato che esiste una solida correlazione – in circa 50.000 business/work units che occupano quasi un milione e mezzo di lavoratori – tra employee engagement e performance economica (ma non solo) dell’impresa, desunta dall’andamento di indicatori quali: portafoglio clienti, profittabilità, produttività, turnover e assenteismo, scarti e qualità.

I risultati sono davvero sorprendenti se si pensa che le imprese che vantano i migliori tassi di employee engagement presentano differenze significativamente positive su tutti gli indicatori di performance selezionati rispetto alle imprese con bassi tassi di coinvolgimento attivo dei collaboratori.

Le imprese che hanno un più alto livello di engagement tra i collaboratori, in altre parole, hanno anche migliori performance. Per fare un esempio, queste imprese hanno una produttività e una profittabilità superiori delle altre, rispettivamente del 21% e del 22%. E’ sulla base di queste analisi che i ricercatori si spingono ancora oltre fornendo una stima degli effetti, in termini di costi sull’economia nel suo complesso, dell’”active disengagement”.

In altre parole, quanto costa avere nelle imprese decine di migliaia di collaboratori ostili e che remano contro? Quali ricadute negative ci sono a livello globale oltre che sui bilanci delle singole imprese? Il report di Gallup stima che l’active disingagement costa (tralasciando gli effetti positivi che si potrebbero trarre se anche la popolazione dei not engaged fosse meno rilevante di quella che abbiamo visto) dai 450 ai 550 miliardi di dollari per anno agli Stati Uniti; dai 112 ai 138 miliardi di euro per anno alla Germania; dai 52 ai 70 miliardi di sterline per anno alla Gran Bretagna.

LE IMPRESE CHE NON SI PREOCCUPANO DELL’ENGAGEMENT PRODUCONO “ESTERNALITÀ NEGATIVE”. LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nell’economia e nel sistema produttivo, dunque, si nasconde ai nostri occhi una miniera ricchissima da cui potremmo attingere quantità significative di energia per accrescere quella produttività che tutti concordano costituisca il fattore principale su cui far leva per far ripartire lo sviluppo, assicurando così livelli crescenti di redditi e benessere.

Portare in superficie questo dato significa attivare un benefico e generativo processo di consapevolezza riguardo almeno a due aspetti. Il primo ambito di consapevolezza può essere semplificato in questa maniera. L’economia globalizzata continua ad evidenziare una delle sue principali caratteristiche, ossia l’interdipendenza di tutti gli attori e quindi la porosità di un ambiente in cui le conseguenze delle scelte e dei comportamenti di un’impresa (o di altri soggetti economici) ricadono – piaccia o non piaccia – anche sulle altre.

La liquidità, secondo Zygmunt Bauman cifra di quest’epoca, ci fa scoprire che il modo attraverso cui un’impresa è gestita può creare nuove esternalità ed effetti collateriali. Secondo la visione degli economisti neoclassici, come noto, per esternalità si intendono quegli effetti collaterali che coinvolgono altri soggetti che sono al di fuori di quelli direttamente interessati dalle transazioni gestite dalle singole imprese.

Mutuando un esempio dagli economisti già ricordati, il prezzo che paghiamo per fare il pieno di benzina della nostra auto presso il distributore non rispecchia anche i costi che imponiamo agli altri in ragione del nostro consumo in termini di emissioni di anidride carbonica, smog, traffico. Questi effetti, dunque, rappresentano le esternalità della vendita e del consumo di carburante. Ora, in economia, “un’esternalità può essere positiva o negativa; un’esternalità è positiva se gli effetti esterni (o di ricaduta) di una transazione sono vantaggiosi per gli altri ed è negativa se la transazione impone costi ad altri”.

E’ indubbio, come abbiamo visto, che le imprese (il management) incapaci o meno capaci di coinvolgere attivamente i loro dipendenti non riuscendoli a motivare adeguatamente producono effetti (negativi) diretti non soltanto sulle loro performance economiche ma anche su quelle dell’economia nel suo complesso.

A queste diseconomie si dovrebbero aggiungere poi i costi ulteriori di natura sociale che è facile intuire possono associarsi a bassi livelli di engagement, come per esempio quelli derivanti dallo stress dei lavoratori e l’infelicità che arreca alle famiglie, un tasso di litigiosità e insofferenza sociale più alto, un minore orientamento a intraprendere.

C’è una domanda allora che bussa prepotentemente alla porta: possono essere considerate “socialmente responsabili” quelle imprese che – consapevoli o inconsapevoli di queste dinamiche – si ostinano a non prestare adeguata attenzione a come i loro dirigenti e il management in senso esteso trattano i collaboratori? In altre parole, la dotazione di competenze di people management è questione privata o può presentare profili di rilevanza pubblica?

COSA POSSONO FARE LE IMPRESE? TRE CANTIERI DI LAVORO

La seconda consapevolezza è collegata strettamente a quanto ora discusso. Cosa possono e devono fare le imprese – tenuto conto di queste evidenze – per accrescere la produttività e migliorare i risultati economici? La risposta non può che essere quella di impegnarsi seriamente nel far sì che i loro leader e manager siano all’altezza della situazione, credano fortemente e siano capaci di creare engagement nei luoghi di lavoro, competenze queste che – insieme ad altre, è ovvio – diventano allora fattori imprescindibili per conseguire buone performance anche economiche.

Ci sono tre significativi campi su cui impegnarsi per fare in modo che tutto questo accada:

- individuare criteri più appropriati attraverso cui scegliere i “capi” sia dal mercato esterno che nel mercato interno (come selezionare i manager)

- riorientare il processo e gli strumenti che governano il performance management in modo che lo stesso risulti coerente con le aspettative poste dalla relazione esistente tra engagement-performance-produttività (come valutare il contributo dei manager)

- ricercare un più esplicito legame tra premi (carriera, remunerazione) e competenze di people management (come premiare i manager).

Sono tre campi di progettazione e intervento che coinvolgono profondamente la visione e la funzione che si assegna all’impresa, la filosofia e le pratiche di people management, la responsabilità di stakeholder, azionisti e manager.

Siamo certi che le imprese più avvedute stanno lavorando in questa direzione. Sono cantieri di lavoro che richiedono una solida visione e molto coraggio, anche per rendere sostenibili nel tempo gli investimenti. Un modo per testimoniare la convinzione che la ricerca del profitto e il rispetto delle persone (in altre parole, business ed etica) non corrono necessariamente su strade diverse, ma possono essere il risultato di una visione dell’impresa interessata autenticamente al bene comune.

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Atkinson A.B.(2015), Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, Raffaello Cortina Editore, Milano

Bauman Z. (2006), Modernità liquida, Laterza, Bari Bowles S., Edwards R., Roosevelt F. (2011), Introduzione all’economia politica. Le dinamiche del capi tal i smo , Springer-Verlag, Milano (tit. or. Understanding Capitalism. Competition, Command and Change, Oxford University Press, 2005)

Gabrielli G. (2012), Sviluppare le competenze per il “people management”, in Gabrielli G., Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, ISEDI, Torino

Likert R. (1961), New patterns of management, McGraw-Hill, New York Schaufeli W., Djikstra P., Borgogni L. (2012), Engagement: la passione nel lavoro, Franco Angeli, Milano

Gallup (2013), State of the Global Workplace. Employee Engagement Insights for BUSINESS LEADERS WorldWIDE, che si può leggere a questo indirizzo https://nicolascordier.files.wordpress.com/2014/04/gallup-worldwide-reporton-engagement-2013.pdf

Visco I. (2016), Considerazioni finali del Governatore, Relazione annuale, 31 maggio 2016 (https://www.bancaditalia. it/pubblicazioni/interventi-governatore/ integov2016/cf_2015.pdf)

A cura di: Gabriele Gabrielli

Executive Coach e Consulente, docente di HRM & Organisation alla LUISS Guido Carli, Professor of Practice in People Management alla LUISS Business School, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it)