Sette malattie del potere e dinamiche di leadership

Se c’è un modo per comprendere le fenomenologie del potere, in particolare nelle organizzazioni e nelle istituzioni odierne, è studiarne le dinamiche perverse e le sintomatologie che portano a cattive forme del suo esercizio; quelle che con un’espressione sintetica possiamo chiamare malattie del potere.

È possibile partire da una domanda elementare: come può succedere che lo stesso uomo sia considerato il padre della più limpida e celebrata democrazia della storia, un tiranno liberticida, un suadente mistificatore, o un benefattore del popolo? Basterebbero queste domande che Vincent Azoulay si pone a proposito di Pericle per avere un quadro, ancorchè parziale, della complessità del potere e delle sue dinamiche, delle sue degenerazioni patologiche e delle sue possibilità. Si può anche comprendere qualcosa di più del sospetto che il potere suscita e delle ragioni delle cattive forme nel suo esercizio, connesse all’attivazione intensiva di paura e desiderio, spesso in modi incontrollabili e incontrollati. Di Pericle emergono i complessi meccanismi della leadership e della costruzione del consenso nel contesto conflittuale di Atene; è possibile riconoscere le vie e il valore delle sue riforme istituzionali che fornirono un modello di democrazia che ancora oggi è di riferimento. Accanto alla capacità di realizzare il massimo grado possibile di democrazia diretta e di partecipazione pubblica, Pericle domina da solo la vita politica ateniese con una concentrazione altissima di potere nelle proprie mani. Non solo, ma mentre conduce Atene ad una fioritura economica artistica e culturale che è faro dell’antichità, trascina Atene nella guerra del Peloponneso che si risolverà nell’annientamento della città. Non solo sono complesse le vie del potere, ma soggette a degenerazioni patologiche, a vere e proprie malattie che attraversano la vita di tutti, le realtà organizzate e le istituzioni che creiamo e in cui viviamo, e la storia in ogni periodo. Perché come scrive Giulio Busi recensendo il libro di Bettina Stangneth su Karl Adolf Eichmann: “Il male è sfrontato, tenace, vero”[1].

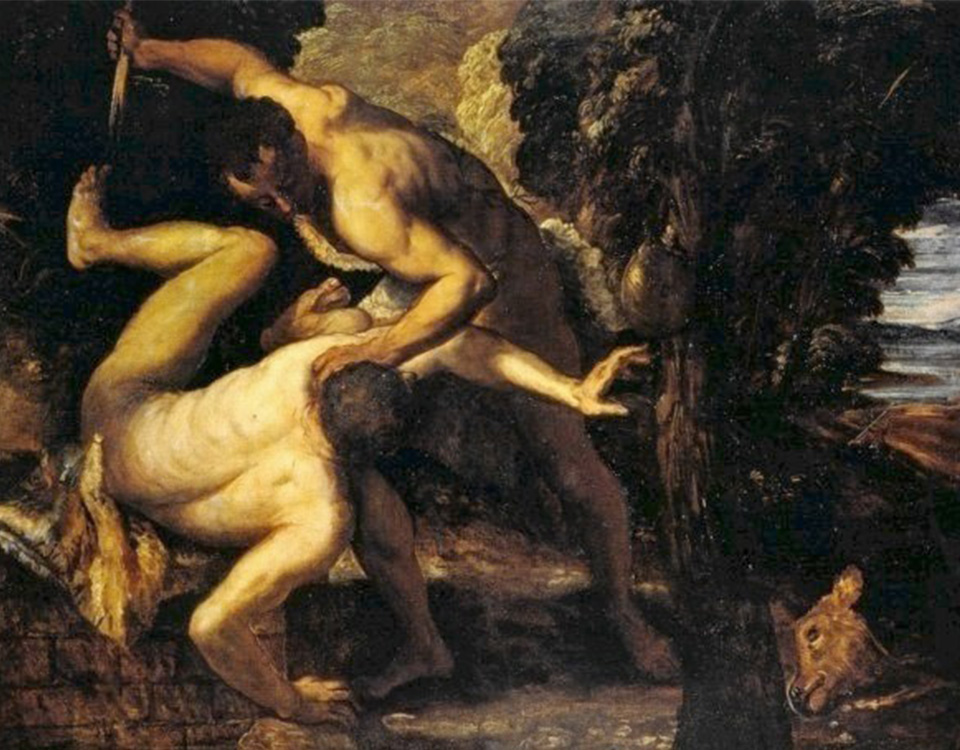

Che si esprima nella forma della verità, o nella forma della banalità, il male è il male, e il potere e il suo esercizio, sia nella microfisica delle relazioni che nella macrodimensione dei sistemi politici, ne sono una delle fonti più crude e attivanti. Nel caso emblematico di Eichmann, persino la passività esibita durante il processo di Gerusalemme appare una lucida forma studiata e praticata per perpetuare il male. In quel caso la determinazione individuale (microfisica) e la fedeltà a un contesto di dominio sterminatore (macrofisica) si sintetizzano in un percorso relazionale e individuale che ci appare agghiacciante, ma umano, profondamente umano. “Per me era del tutto indifferente dove andassero a finire gli ebrei”, dichiara Eichmann nelle conversazioni argentine con gli altri esponenti del comando nazista lì rifugiati, negli anni precedenti il suo arresto da parte del Mossad, il servizio segreto israeliano. Siamo abituati a pensare il male come concentrato solo nelle mani di chi è al vertice e come assenza e privazione. Non è difficile constatare che le cose non stanno così. Il male, almeno in potenza è in ognuno. Se il male è praticato da un essere umano, quel male è umano ed è possibile che sia praticato da ognuno. “Nulla di ciò che è umano mi è estraneo”, diceva il poeta latino Terenzio, ripreso da Michel de Montaigne.

Il male, inoltre, non è figlio solo di ciò che non abbiamo, di qualcosa di cui siamo privi o deprivati: esiste per noi la possibilità di praticare il male per scelta, per desiderio, per piacere, così come esiste il piacere della guerra. Solo riconoscendo che possiamo essere anche questo, possiamo comprendere come fare a cercare di evitare relazioni e situazioni che fanno emergere il peggio di noi. Quel peggio è però possibile, e solo un moralismo che non risolve nulla, anzi peggiora le cose, ci può indurre a vederla diversamente, creando prospettive speranzose e da “anime belle”. Queste ultime, peraltro, per essere definite, richiedono contemporaneamente l’ammissione dell’esistenza di anime brutte: arriviamo così ancora una volta a dividerci tra “noi” che siamo anime belle per definizione e gli “altri” che sono anime brutte per definizione o per “natura”. E la tragedia continua. Se lo stato di negazione è una condizione del male e del dominio[2], è necessario non assolutizzare quella categoria, in quanto chi esercita il potere a fin di male, agisce orientato comunque ad affermare qualche progetto o proposito che dal suo punto di vista ritiene giusto.

Lo stesso Eichmann immaginava di poter essere riconosciuto come l’artefice di una missione importante per l’umanità. Una perversione, certo, ma di cui era convinto e positivo assertore. Nella dimensione microfisica del suo modo di intendere la propria missione, quello era un aspetto che è sempre comunque presente nell’orientamento di ognuno che persegue un progetto ritenendolo necessario. La differenza può essere data solo da una scelta responsabile ispirata, forse, a quello che Heinz von Foerster definiva il principio etico fondamentale: “agisci in modo da aumentare il numero delle possibilità”. Il male è comunque consapevole e la consapevolezza è sempre legata a un contesto e a orientamenti di valore contingenti e situati in un sistema di intersoggettività e molteplicità condivisa.

Era stato, da par suo, Michel Foucault ad evidenziare la rilevanza della microfisica del potere, come abbiamo già ricordato, e della dimensione relazionale mediante la quale l’esercizio del potere emerge e si afferma, nelle sue molteplici forme. È nelle pieghe intime del nostro essere intersoggettivi che si annidano le basi delle forme che il potere assume. Si tratta di dinamiche sottili e solo in parte consapevoli, di processi perlopiù inconsci, in cui ci annodiamo l’uno con l’altro, in un gioco senza fine di autonomia-dipendenza, e ci soggettiviamo assoggettandoci, come hanno rilevato studiosi come Ronald Laing e Judith Butler: “io so che tu sai che io so”; “nessun soggetto emerge senza un attaccamento intenso nei confronti di coloro dai quali dipende in modo fondamentale”.

Foucault ha posto le basi di una genealogia delle relazioni di potere che costituisce un imprescindibile punto di riferimento per ogni analisi delle dinamiche di potere, dall’espressione del possibile di e per ognuno al dominio e all’esclusione patologica e persino distruttiva[3].

Buone e cattive forme del potere

Considerando il contributo di Wilfred R. Bion è possibile porre le basi per una lettura non superficiale delle buone e delle cattive forme dell’esercizio del potere nelle relazioni umane. Bion, infatti, identifica le cattive forme e le relative patologie del potere con le situazioni di monopolio, di dominio e di esclusione; e le buone forme con le situazioni di reciprocità, di guida e di partecipazione. Si tratta, naturalmente, di situazioni idealtipiche che si esprimono nella realtà con giochi di prevalenza e di compresenza relativa. Il carattere accomunante è comunque l’intersoggettività e la relazione di collusione e collisione tra chi domina e chi è dominato, e l’azione di chi domina non può essere considerata in modo separato da chi è dominato e si lascia dominare, come accade sempre in ogni relazione tra ogni vittima e ogni carnefice, con diversi gradi di intensità.

Se ci si chiede quale contributo le scienze del comportamento e la ricerca sull’intersoggettività umana possono dare alla comprensione delle dinamiche del potere e alle malattie connesse al suo esercizio, vi sono due poli concettuali che concorrono a cercare una risposta. Da un lato vi è la retorica del potere, con le sue manifestazioni enfatiche e la relativa carenza di esame di realtà e di corrispondenza alla realtà; dall’altro si trova l’ironia, come distacco anche divertito dalle cose, secondo il procedere speculativo e riflessivo di stampo socratico.

Imprescindibile è diventato il riferimento al paradigma intersoggettivo che assume come un paradosso concepire un “io” senza un “noi”, e contemporaneamente induce a considerare la relazione fondativa del soggetto e non viceversa. Ciò significa sostituire la cosiddetta “condotta individuale” con la relazione, come unità di analisi delle relazioni di autonomia-dipendenza e di potere. Sono la risonanza incarnata, la modulazione intenzionale e la molteplicità condivisa a fondare la soggettività di ognuno, con alla base il sistema sensori-motorio e i processi emozionali[4]. Per comprendere qualcosa delle dinamiche di potere, insomma, appare necessario mettere in relazione quello che siamo venuti comprendendo su cosa significa essere umani, con le retoriche e le forme di esercizio del potere, nella vita di ogni giorno, nelle istituzioni, nel management e nelle situazioni di lavoro organizzato. Proprio in queste ultime, infatti, vi sono manifestazioni che possono essere utili situazioni di analisi in cui tendono a prevalere manifestazioni diffuse di moral disengagement, secondo la definizione di Bandura[5]; una pretesa presunzione di neutralità oggettivante di forme che invece sono storicamente e contingentemente determinate; relazioni di “cannibals with forks”[6]; con la diffusa compensazione della “compassion fade”[7], che tende a neutralizzare la consapevolezza producendo assuefazione e disposizione collusiva all’accettazione dell’esistente.

Alcune forme patologiche del potere

Mentre si afferma, nello studio delle relazioni e del comportamento umani, la prospettiva intersoggettiva, e si propone la relazione come luogo di tutte le possibilità e di tutti i problemi, nelle prassi relazionali, in particolare nei luoghi di lavoro ma non solo, le relazioni sono sempre più spesso usate per la colonizzazione del mondo interno.

Ne derivano, ad ogni osservazione e in base a risultati di ricerche dedicate, forme patologiche di esercizio del potere che possono essere ricondotte, tra le altre, a:

- narcisismo e insostituibilità, per cui le forme nevrotiche di esercizio del potere, mostrate a suo tempo da Manfred Kets de Vries[8], sembrano oggi predominare al punto da essere spesso tacitamente identificate come il modo di esercitare il potere tout-court; si pensi solo all’attributo “aggressivo” e al suo shifting semantico, da attributo disdicevole a valore positivo ricercato e fonte condivisa di reputazione e prestigio. Uno dei correlati del narcisismo riporta alla crisi o alla negazione di quello che è ritenuto, come aveva sostenuto con documentazione e cognizione di causa Francesco Novara[9], il tratto positivo più rilevante della leadership: la sostituibilità. Il valore precipuo più importante nell’esercizio del potere, chi lo detiene, lo mostra agendo per favorire la propria sostituibilità contribuendo ad allevare un successore. Nella maggior parte dei casi non è così che sembrano andare le cose;

- sindrome eroica e volgarità, con la diffusa ossessione del vincente, in ogni ambito, in modo da trasformare le relazioni in un costante gioco del vincere o perdere e con la conseguente difficoltà o incapacità a gestire ogni forma di errore o di insuccesso. In un orientamento diffuso in cui si può solo vincere, siccome perché vi sia un vincente ci vuole un perdente e siccome accade di non vincere e di perdere, oltre a ricorrere a forme spesso volgari di ricerca di affermazione di sé, accade sovente che si creino condizioni esistenziali border-line nell’esperienza personale e lavorativa. Si pensi ai linguaggi che hanno dominato e dominano la scena organizzativa, sia nelle realtà private che in quelle pubbliche, ma anche nello sport e perfino nel gioco dei bambini: le performance sono o devono essere sempre eccellenti; la qualità è e deve essere sempre totale; le azioni e le scelte sono e devono essere sempre vincenti. Tutto si configura come non perfettibile e, come tale, per sua stessa natura totalitario e, quindi, al limite della patologia o patologico, soprattutto per l’esclusione di ogni cultura e riconoscimento del limite come condizione di ogni possibilità;

- crisi di legame e indifferenza, dinamiche diffuse che accomunano le esperienze della vita quotidiana con quelle lavorative. Se c’è un tratto che caratterizza il nostro tempo e la nostra socialità, oggi, infatti, quello è la crisi del legame sociale. Sia l’intensificazione dei contatti che la loro rarefazione, a livello reale e virtuale, producono un’estensione delle relazioni influenti e allo stesso tempo un loro deciso indebolimento. L’indifferenza si afferma come sospensione eccessiva della risonanza nel legame con gli altri, i quali con la loro presenza finiscono per non istituire una differenza nelle relazioni e nell’esperienza intersoggettiva. “Sono in regola: odio il mio prossimo come me stesso”, dice uno dei personaggi di Altan. Tutto ciò si manifesta con particolare incidenza nelle relazioni asimmetriche, quali sono le relazioni di potere;

- rottura di contratto e negazione del conflitto, sono fenomeni congiunti che interessano il potere relazionale nel lavoro, nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nella società. Le problematiche e le distorsioni sono dovute in particolare alla ridefinizione della natura, degli equilibri e delle asimmetrie di potere nei rapporti di lavoro e nella vita sociale. È la perdita di potere di chi offre lavoro e di chi subisce l’acuirsi delle disuguaglianze a incidere, con la corrispettiva concentrazione di potere nelle mani di una parte dominante e la conseguente emarginazione di quote sempre più ampie di popolazione. A prendere forma è una rottura del contratto sociale con poche o nulle possibilità di accedere al confronto e al conflitto, inteso come incontro tra differenze d interesse e di identità. Le patologie del potere in questo caso si presentano come ostacoli all’accesso, esclusione e negazione di diritti e di presenza e partecipazione sociale;

- conformismo e saturazione, gli stili e i linguaggi relativi alle pratiche di potere sono fortemente standardizzati e dominati da un canone che è caratterizzato dall’unilateralità e dal dominio. In ogni ambito, dalla politica, alla finanza, all’economia, allo sport, le posizioni di potere sono espresse con un simbolismo saturo, difficilmente differenziabile, e i linguaggi utilizzati risentono di categorie ripetitive e spesso connotate da arroganza ed esibizione di forme che si pretendono originali ma risultano di fatto decisamente conformiste. I vincoli che ne derivano riguardano l’adesione acritica a modelli dominanti con elevati ostacoli all’innovazione[10]. A regolare le aspettative di chi gestisce diversi livelli di potere è l’appartenenza a gruppi di un qualche livello di esclusività, fino a configurare situazioni riconducibili a “caste” con linguaggi, stili e modi di vivere che presentano caratteri di inaccessibilità per chi non è appartenente; il blocco della mobilità sociale, infatti, è un aspetto di questa patologia del potere;

- paura e invidia: non vedere nell’altro la propria possibilità, sono aspetti in una certa misura paradossali di una situazione in cui da un lato si scoprono l’intersoggettività e la molteplicità condivisa come fondative di ogni individuazione possibile, e dall’altro il pianeta su cui viviamo diventa un villaggio. L’avvicinamento e l’intensificazione suscitano principalmente paura e non consentono di vedere le opportunità che l’altro rappresenta. La paura tende a divenire l’emozione prevalente e una delle patologie del potere se ne alimenta e caratterizza, sia perché la paura è utilizzata come strumento di affermazione di forme di dominio e di cattura del consenso, sia perché dispone alla sudditanza chi è in cerca di qualche forma di rassicurazione. Esiste una relazione di interdipendenza tra paura e dominio nell’esercizio del potere, che favorisce l’emergere e l’affermarsi di forme patologiche;

- psicosi da performance e gestione dell’ansia, mostrano un deficit di educazione sentimentale nei tentativi di contenere le pressioni del tempo presente, con esiti problematici in termini di disturbi psicologici dovuti principalmente alla gestione dell’ansia e alla crisi dei meccanismi di difesa. In ogni campo le aspettative di performance sono crescenti e esasperate. La tensione si genera soprattutto per la pervasività della competizione e gli stessi processi educativi sono orientati alle prestazioni più che alla crescita e all’apprendimento. Sia nelle relazioni interpersonali che nei climi organizzativi, ma anche nella società e nella vita quotidiana, questi processi danno vita a sistematiche e diffuse forme di prevaricazione, accompagnate da cadute depressive a fronte della continua presenza di compiti impossibili. Per molti aspetti questa patologia del potere si esprime come l’altra faccia della medaglia della sindrome eroica, dando vita a non minori manifestazioni di volgarità.

Note

[1] G. Busi, Il male consapevole, il Sole 24 ore, 13 agosto 2017; B. Stangneth, La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme, Luiss University Press, Roma 2017.

[2] S. Cohen, Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea, Carocci, Roma 2014.

[3] M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977; M. Foucault, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983), Feltrinelli, Milano 2009; C. Troilo, La spiritualità come atteggiamento filosofico negli ultimi scritti di Foucault, aut aut, 373, 2017; pp. 206-230.

[4] V. Gallese, Embodied simulation: From neurons to phenomenal experience, Phenomenology and the Cognitive Sciences (2005) 4: 23–48; V. Gallese, Intentional attunement: mirror neurons and the neural underpinnings of interpersonal relations, Journal of American Psychoanalitycal Association, 2007 Winter;55(1):131-76; V. Gallese, The manifold nature of interpersonal relations: the quest for a common mechanism, The Royal Society, Febbraio 2013.

[5] A. Bandura, Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities, Personality and Social Psychology Review 1999, Vol. 3, No. 3, 193 209.

[6] J. Elkington, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Wiley, New York 1997.

[7] D. Västfjäll, P. Slovic, M. Mayorga, E. Peters, Compassion fade: affect and charity are greatest for a single child in need, PLoS One, 2014 Jun 18;9(6):e100115. doi: 10.1371/journal.pone.0100115. eCollection 2014.

[8] M. Kets de Vries, Leader, giullari, impostori, Raffaello Cortina Editore, Milano 1987.

[9] F. Novara, comunicazioni personali.

[10] Su questi temi cfr. U. Morelli, Contro l’indifferenza. Possibilità creative, conformismo, saturazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2013.

Articolo a cura di Ugo Morelli

Ugo Morelli, psicologo, studioso di scienze cognitive e scrittore, oggi insegna Scienze Cognitive applicate al paesaggio e alla vivibilità al DIARC, Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli; è Direttore Scientifico del Corso Executive di alta formazione, Modelli di Business per la Sostenibilità Ambientale, presso CUOA Business School, Altavilla Vicentina. Già professore presso le Università degli Studi di Venezia e di Bergamo, è autore di un ampio numero di pubblicazioni, tra le quali: Mente e Bellezza. Arte, creatività e innovazione, Allemandi & C, Torino 2010; Mente e paesaggio. Una teoria della vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino 2011; Il conflitto generativo, Città Nuova, Roma 2013; Paesaggio lingua madre, Erickson, Trento 2014; Noi, infanti planetari, Meltemi, Milano 2017; Eppur si crea. Creatività, bellezza, vivibilità, Città Nuova, Roma 2018; Noi siamo un dialogo, Città Nuova Editrice, Roma 2020; I paesaggi della nostra vita, Silvana Editoriale, Milano 2020; Il grande esperimento. In virus veritas, Kappa Vu, Udine 2020; Empatie ritrovate. Entro il limite per un mondo nuovo, Edizioni S. Paolo, Milano 2020. Collabora stabilmente con doppiozero, Animazione Sociale, Persone & Conoscenza, Sviluppo & Organizzazione, i dorsi del Corriere della Sera del Trentino, dell’Alto Adige, del Veneto e di Bologna, e con Il Mattino di Napoli.